.

.

De la tresse au cabas en pays de Beynat

de Marie-France Houdart

Préface de Claude Duneton

ISBN : 9 782-9-16 512 -08-2

Prix : 26 euros

L' auteur

Préface

Introduction

Quelques pages

La table des matières

cabas ?

animations et rencontres

pour commander cet ouvrage

- Introduction (suite) :Qu’est-ce

qu’un cabas ?

2. Qu’est-ce qu’un cabas ?

1/ Quelques définitions

Une définition, d’abord, empruntée au Dictionnaire encyclopédique(…)

des arts industriels (1881-1891) de Lami et Tharel (2) :

Cabas : « Sorte de panier en jonc tressé, en feuilles

de palmier, ou en sparterie, et qui, dans le Midi, sert à emballer

des fruits secs.//Par analogie, on donne le même nom à une

sorte de panier aplati, à anses, fait en paille tressée ou

en point de tapisserie, et dont les femmes se servent pour mettre leurs

menus ouvrages ou leurs emplettes. »

Consultons maintenant une source plus proche de nous, le Dictionnaire

du Patois du Bas-Limousin (et plus spécialement des environs de

Tulle), de Nicolas Béronie, paru en 1823, où l’orthographe

“coba“ est fidèle à la prononciation locale.

« Coba, s.m. Espèce de panier de jonc qui sert à

mettre des figues, des raisins secs. - Cabas, s.m. Ce mot est Prov. et

Langued. Le nôtre est fait de paille, et on s’en sert principalement

pour porter la viande de boucherie ». (B.)

Les deux dictionnaires sont donc d’accord sur l’origine méridionale

du mot. associé aux fruits secs. Nous apprenons aussi que le “cabas

fait de paille“ était bien connu en 1823 vers Tulle, mais pour transporter…

la viande (!?) (3). Aucune référence, en revanche, ni à

Beynat, ni à une utilisation paysanne.

2/ Un peu d’étymologie

On fait généralement venir le mot “cabas“ du latin capax,

qui veut dire “capable de contenir“, du verbe capio, qui signifie lui-même

: “prendre“, puis “contenir“. On est bien dans l’idée première

de nos paniers qui servaient à prendre, puis contenir ce que l’on

avait pris à la nature pour s’en nourrir. Le mot latin (venu lui-même

d’une très vieille racine) est passé au français par

l’intermédiaire du provençal qui l’a donné au limousin.

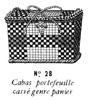

3/ Matière et technique

Fait de fibres végétales - ou de “tapisserie“ -, la particularité

du cabas est en tout cas d’être souple. La technique mise en oeuvre

est de ce fait intermédiaire ente la vannerie et le tissage :

- la vannerie, parce qu’il s’agit de fibres intriquées,

- le tissage, parce que ces fibres, tressées, sont ensuite tissées

autour d’un gabarit de bois, bien que ce “moule“ sur lequel sont tendues

les tresses de chaîne, ne fasse que donner la forme et n’ait rien

d’un “métier“ (4).

Mais, du tissage et des tissus, il a gardé le croisement de

la chaîne et de la trame ce qui offre la possibilité de jouer

sur les couleurs : à nous les diagonales, lignes, bandes, damiers,

los“ et “cabatières“ en ont joué et y jouent à l’infini,

faisant du cabas un panier reconnaissable entre tous.

2. Les études existantes

Elles se résument à des passages d’ouvrages, comme celui

que l’on trouve sous la plume d’Emile Charlot, beynatois bien connu, dans

Histoire et légendes, Beynat et Roche-de-Vic. Ce n’est pas une étude

sur le cabas mais nous ia avons trouvé de très précieux

renseignements. De nombreux articles ont bien été consacrés

au sujet, mais ils ne font souvent que se répéter. Faisons

une place à part au reportage de Jean et Micheline Ribière,

journalistes-reporters, sur “La fabrication des cabas de Beynat“ vers 1958

(5). Et une autre mention de choix au roman Le monument, où Claude

Duneton consacre de belles pages à la tresse de paille.

Le sujet intéressa aussi une jeune élève institutrice

de l’Ecole Normale de Tulle, Colette Monéger, qui en fit son sujet

de Mémoire en 1959 (6). Ce travail donne de nombreuses données

sur la situation du cabas en ce temps-là : économie, entreprises,

matière première... Il est remarquable pour sa préentation

et sa magnifique couverture de paille tressée.

Le cabas et le pays de Beynat .....